Morts de pompiers : une culture de santé et sécurité à implanter à Saint-Urbain

La mairesse de Saint-Urbain, Claudette Simard, rend hommage aux pompiers disparus quelques jours après les évènements du 1er mai 2023 devant la caserne de Saint-Urbain.

Photo : Radio-Canada / Camille Carpentier

Des formateurs en sauvetage nautique recommandent l'implantation d'une culture en santé et sécurité au travail à Saint-Urbain.

Le volet des recommandations se poursuit au jour 8 de l'enquête publique sur la mort des pompiers Régis et Christopher Lavoie lors des inondations de 2023, à Saint-Urbain. Mercredi, il a été question de formations.

Le Service d'intervention en formation aquatique (SIFA) a offert aux pompiers volontaires une formation pour intervenir en milieu riverain et zone inondée à la fin janvier. Cette formation permet aux pompiers de mieux préparer un sauvetage et d'en connaître les risques, mais ne permet pas une intervention sur l'eau.

Lors de cette formation, le directeur général Westley Grenon dit avoir remarqué une ouverture des pompiers à améliorer leur pratique, mais a constaté une quasi-absence de culture en santé et sécurité au travail. On partait de très loin. Les connaissances étaient propres aux individus et non pas à l’organisation. À la fin de la formation, la volonté était d’aller all in, d’acheter tous les équipements [et de suivre] les formations. Je ne pense pas que la finalité c’est d’avoir une équipe dédiée au sauvetage, mais bâtir la culture de santé et sécurité au travail au sein de l’organisation

, a témoigné M Grenon.

L'Argo utilisé pour mener une intervention de sauvetage, le 1er mai, n'était pas adapté.

Photo : Sûreté du Québec

Selon lui, il est important d'assurer une formation continue pour les pompiers. Je pense que des intervenants qui doivent intervenir à proximité de la rivière qui peut déborder doivent avoir des connaissances sur leur capacité opérationnelle lorsqu’on intervient près de l’eau en mouvement

, ajoute l'expert.

L'importance d'implanter une telle culture a d'ailleurs été recommandée par le vice-président de la Fédération québécoise des intervenants en sécurité incendie, mardi. On doit partir de la base avec les jeunes pour inculquer une culture de sécurité civile et de santé et sécurité au travail

.

Quelques pompiers de Saint-Urbain autour de la plaque commémorative en mémoire de Christopher Lavoie et Régis Lavoie.

Photo : Radio-Canada / Marie-Christine Reid

Petite fonction publique

La Fédération québécoise des municipalités (FQM) a également participé aux audiences. Sylvain Lepage, directeur général de l'organisme, a détaillé les services offerts aux municipalités pour mieux se prémunir contre des sinistres, notamment l'offre de formations.

Il a toutefois précisé qu'il existe des limites pour des municipalités comme Saint-Urbain à former ses employés. Ce n'est pas toujours facile. On parle de petites fonctions publiques. Si c’est trop exigeant, si on met trop de pression sur les gens, ils démissionnent. [...] Si j’exige que tout le monde fasse de la formation, c’est un équilibre qui est fragile [avec] ce qu’on peut exiger

, a expliqué le directeur général.

Sylvain Lepage, directeur général de la Fédération québécoise des municipalités.

Photo : Radio-Canada

Même au niveau des MRC, qui sont représentées par la FQM, le recrutement de personnel qualifié demeure un défi selon lui.

Des employés et la mairesse de Saint-Urbain ont déjà témoigné des difficultés à suivre leur plan de mesures d'urgence compte tenu d'un manque d'effectif.

Mise en commun de services incendies?

La mise en commun de certains services incendies au sein de la MRC de Charlevoix a également été abordée. Certains échanges de services entre municipalités sont déjà en place dans Charlevoix, selon la directrice générale Karine Horvath, mais pourraient s'accentuer. Un consultant a d'ailleurs été embauché par la MRC pour aller encore plus loin

.

Selon Mme Horvath, l'idée de mettre sur pied une équipe régionale de sauvetage nautique a déjà été discutée avant les inondations, mais a finalement été abandonnée. Il y avait beaucoup de questions. Quels sont les équipements appropriés? Quelle est la formation appropriée? Quelle sera la disponibilité des effectifs?

illustre-t-elle.

Baie-Saint-Paul a annoncé mercredi qu'elle allait former ses pompiers au sauvetage nautique. Lorsque cette équipe sera formée, elle pourrait être déployée ailleurs dans la région, précise la directrice générale.

Des pompiers de Baie-Saint-Paui ont été honorés mercredi pour acte de bravoure.

Photo : Radio-Canada / Guylaine Bussiere

Rappelons toutefois que le 1er mai dernier, la Municipalité de Baie-Saint-Paul, débordée, n'a pu envoyer des membres de son service incendie en renfort à Saint-Urbain.

Une rivière plus prévisible?

Des représentants du ministère de l'Environnement ont aussi été questionnés par les procureurs, mercredi.

Audrey Lavoie est membre de la direction de l’hydrométrie et des prévisions hydrologiques pour le ministère de l'Environnement. Elle et son équipe font plus de 25 000 prévisions par année provenant des 280 stations hydrométriques sur le territoire québécois, dont une sur la rivière du Gouffre.

Les villes devront dorénavant composer avec les inondations causées par les changements climatiques. La rivière du Gouffre est sortie de son lit à Baie-Saint-Paul, inondant la route 362.

Photo : Facebook/Frederick Tremblay

Elle a expliqué que lors des événements du 1er mai, il a été très difficile de prévoir l'intensité de la crue. Une station seule ne peut pas permettre de prévoir. On peut voir une tendance, mais elle représente le temps réel.

On est beaucoup lié à la météo. Ça joue un rôle. Au niveau des inondations de l’an dernier, on a vu venir une hausse de débit. Ce n’était pas aussi marqué, on n’a pas réussi à prévoir autant. Par contre la météo a changé

, explique-t-elle, ajoutant que les précipitations avaient été plus importantes que prévu.

Réflexion sur la construction en zone inondable

Le projet INFO-Crue, mené par son ministère, devrait améliorer la situation. Il prévoit une cartographie prévisionnelle pour mieux visualiser les inondations à venir et mieux outiller la population face aux risques.

Il doit aussi contribuer à l'élaboration d'une refonte des zones inondables. Ces cartes influeront par la suite les schémas d'aménagement des villes et des MRC ainsi que les usages permis ou non dans les secteurs jugés vulnérables.

Il s'agit d'ailleurs d'un aspect important pour la coroner Andrée Kronström. C'est bien beau déployer les pompiers, mais on doit travailler en amont. [...] On doit limiter [l’installation de maisons dans certaines zones]

, a-t-elle souligné, mercredi.

Le programme INFO-Crue est présentement en période de rodage et devrait être disponible en partie d'ici la fin de l'année pour la population générale, assure Audrey Lavoie.

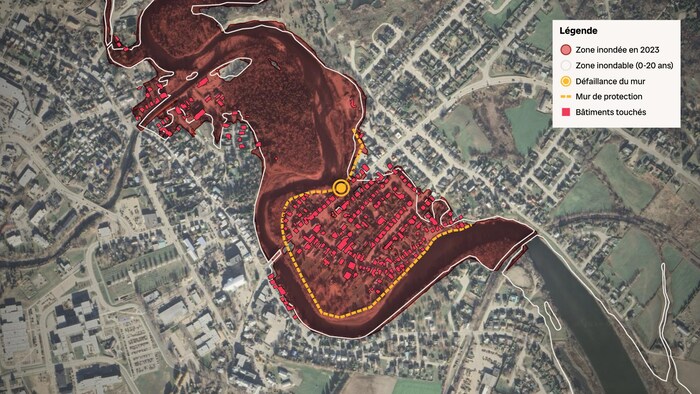

Carte de la zone inondée à Baie-Saint-Paul en 2023 (en rouge) comparativement à la zone inondable (en blanc) sur une période de 0 à 20 ans.

Photo : Radio-Canada / Olivia Laperrière-Roy

Nouvelle Loi sur la sécurité civile

Présenté en janvier 2024, le projet de loi 50 du ministre François Bonnardel vise à mieux outiller le Québec pour répondre aux catastrophes naturelles dans un contexte de changements climatiques. Il doit aussi remplacer l'actuelle Loi sur la sécurité civile.

Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, en conférence de presse.

Photo : Radio-Canada / Frédéric Pépin

Même si les municipalités demeurent responsables de leur sécurité civile, il reviendra aux MRC de mettre en place un plan de gestion des risques face aux sinistres. Jusqu'ici, les MRC étaient responsables de mettre en place un schéma de couverture de risques, mais seulement en matière de sécurité incendie.

Ça va être important d’avoir un mandat clairement défini avec un échéancier précis

, a témoigné Mme Horvath, directrice de la MRC de Charlevoix. Elle demande notamment un partage des rôles et responsabilités pour que ce soit facilitant avec les municipalités locales. Tous les maillons de la chaine sont importants

, estime-t-elle.

Elle prévient aussi que les MRC auront besoin de ressources pour remplir les exigences du projet de loi 50.